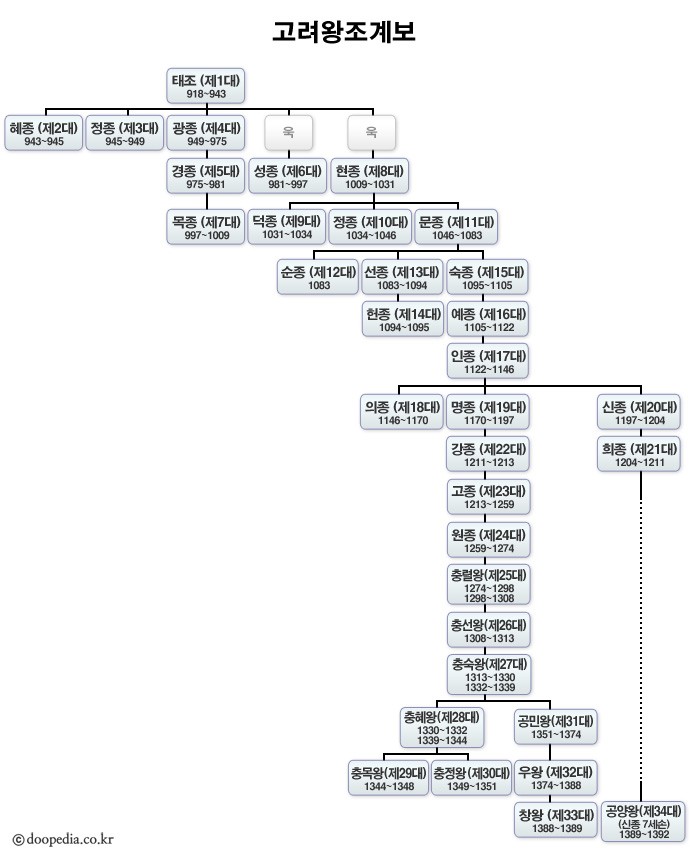

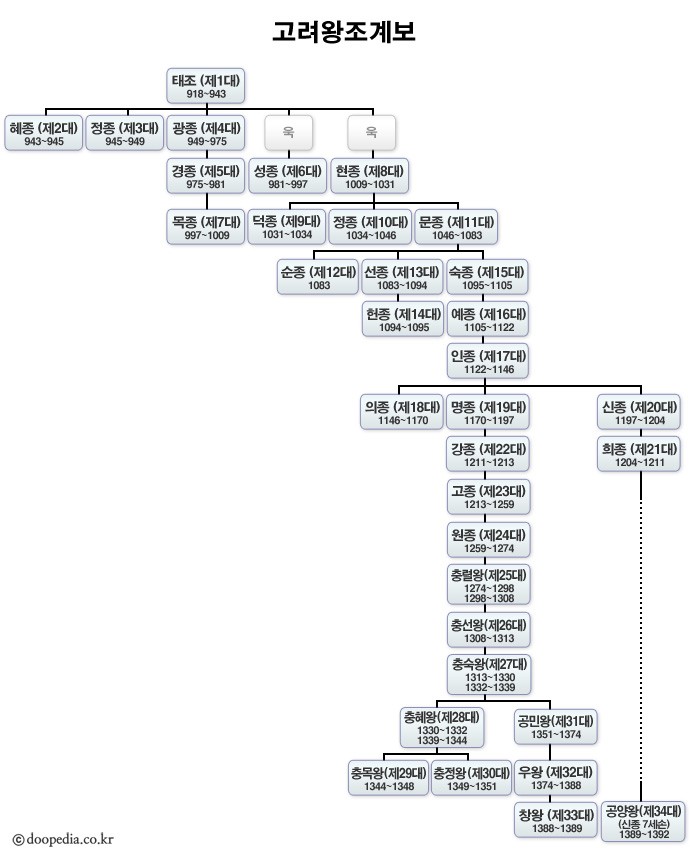

[ 高麗 ]  - 왕건(王建)이 신라말에 분열된 한반도를 다시 통일하여 세운 왕조(918∼1392).

묘청의 서경천도운동 918년 왕건에 의해 건국되었고 34대 공양왕(恭讓王)까지 475년간 존속했다. 신라 말에 송악(松嶽:開城)의 토호(土豪)였던 왕건은 태봉(泰封)의 왕인 궁예(弓裔)의 부하로 있다가 918년 궁예를 추방하고 즉위하여 국호를 고려, 연호를 천수(天授)라고 하여 고려를 건국하였다. 개경(현 황해도 개성시)을 수도로 삼았으며 936년 후삼국시대를 형성하고 있던 한반도를 하나의 국가로 통일하였다.

왕권에 비해 지방 토호 세력이 강력했지만 4대 광종에 이르러 노비안검법과 과거제도를 실시하여 왕권이 강화되고 중앙집권체제가 확립되었다. 대외적으로는 중국, 일본과 교류하였고 멀리 아라비아와 페르시아까지 무역을 했다.

11세기에는 거란족의 침입을 받았으나 명장 강감찬의 귀주대첩(1019년)으로 이를 물리쳤고 대각국사 의천을 통해 불교가 본격적으로 유입되어 불교를 숭상하는 국가가 되었으며 불교의 가장 전성기를 맞이하였다. 12세기에 들어 권력투쟁과 내분이 격화되어 무신정변이 일어나게 되었고 왕권이 약화되면서 병권을 가진 무신들에 의해 지배되었다. 13세기에는 몽골족이 세운 원나라의 침입을 받아 전 국토가 피폐화되었고 국력이 쇠퇴하기 시작했다.

31대 공민왕이 즉위하여 왕권을 다시 세우고 국력을 강화시키고자 했지만 그의 정책이 실패로 끝나게 되자, 권력의 중심인 왕권이 무너지고 민심이 급격하게 악화되어 갔다. 이에 무신이었던 이성계와 그의 책사였던 정도전 등이 주도하는 정치세력에 의해 1392년에 멸망하게 되었다.

- 참조항목

- 강동성싸움, 개평싸움, 고려가요, 고려시대미술, 고려사, 고려사전문, 고려사절요, 고려오부, 고려율, 고려시대음악, 고려화폐, 고려자기, 광종, 국자감, 국학, 무신의난, 북진정책, 삼별초의 항쟁, 시중, 식읍, 십이도, 5도양계, 6위, 2군, 전시과, 정동행중서성, 조위총의 난, 철령위문제, 호족, 홍건적의 난, 팔관회, 한문학, 거란의 침입

- 역참조항목

- 공민왕, 구복원, 구전정사, 국로연, 군신경회연, 궁원전, 권신의 참소사건

[네이버 지식백과] 고려 [高麗] (두산백과) | 분류 | 종교/신앙 > 한국의 불교 > 한국의 불교사 |

|---|

고려시대의 불교는 신라불교를 그대로 계승하는 한편 송(宋)나라의 영향 아래 독자적인 발달을 이루었다. 태조 왕건(王建)은 불교를 국교로 정하고 새로 승과(僧科)를 제정하여 승려를 우대하였다. 연등회(燃燈會)ㆍ팔관회(八關會) 등을 연중행사로 개최하는 등 태조의 숭불정책은 고려 전반에 걸쳐 계승되면서 사상적 지주가 되었다. 당시에 건립된 사찰로는 개성의 왕륜사(王輪寺) ㆍ 법왕사(法王寺)를 비롯한 16사(寺)와 봉은사(奉恩寺)ㆍ진관사(津寬寺)ㆍ부석사(浮石寺)ㆍ관음사(觀音寺)ㆍ숭교사(崇敎寺)ㆍ석왕사(釋王寺)ㆍ영명사(永明寺) 등이 있으며, 공예품으로는 관촉사(灌燭寺) 석등, 부석사 조사전벽화(祖師殿壁畵), 대흥사(大興寺)의 종 등 우수한 예술품을 낳았다.  특히 문종(文宗) 연대에는 고려판 팔만대장경(八萬大藏經)을 간행하여 한국불교문화의 대표작을 남겼다. 고려는 불교를 국교로 삼았음에도 이름난 고승은 많이 배출되지 못하였다. 그 중에서 체관(諦觀)은 천태종을 재흥시켰고, 대각국사(大覺國師) 의천(義天)은 문종의 아들로 일찍이 11세 때 승려가 되어 송나라에 유학한 후 교장도감(敎藏都監)을 설치, 속장경(續藏經) 4,740여 권을 간행한 것은 특기할 만하며, 또 문하생이 1,000명이 넘었다고 한다. 의천이 개창한 천태종은 명실상부한 하나의 종파로서 부각되었다. 천태종이 개창되고부터 중기 이후에 선불교는 상당히 부진했다. 게다가 고려 중기에는 승려들이 타락하고 법문의 문란이 극에 달해 표면상으로만 화려한 불사들이 이어졌다. 특히 지눌(知訥)은 부처님의 뜻을 전하는 것이 선(禪)이요, 부처님의 말씀을 깨닫는 것이 교(敎)라고 믿었기 때문에 선과 교는 떨어질 수 없는 사이라고 주장하였다. 그는 선교합일의 정혜쌍수를 표방하고 대각국사 의천의 교관병수(敎觀修) 사상과 그 맥을 같이 한다.

그 밖에도 고려 중기에는 수기(守其)ㆍ균여(均如)등이 활약하였으며, 고려 말기에는 나옹(懶翁)ㆍ보우(普愚)ㆍ보조(普照)ㆍ백운(白雲) 등이 이름을 떨친 고승들이었다. 고려의 불교종파는 신라의 종파가 계승되었다가 말기에 다소 분화되어 조계종(曹溪宗)ㆍ천태법사종(天台法師宗)ㆍ천태소자종(天台疏子宗)ㆍ화엄종ㆍ총남종(摠南宗)ㆍ자은종(慈恩宗)ㆍ신인종(神印宗)ㆍ남산종(南山宗)ㆍ도문종(道門宗)ㆍ중신종(中神宗)ㆍ시흥종(始興宗)의 11종이 성립되었으며 그 중 화엄ㆍ자은ㆍ총남ㆍ중신ㆍ시흥의 5종을 5교(敎), 조계ㆍ천태의 2종을 양종(兩宗)이라 하여 5교 양종의 종파를 이루었다. 이처럼 고려불교는 여러 종파의 확립과 더불어 불교가 국운을 번영하게 하는 데 지대한 역할을 한다. 사원은 법력으로 나라를 수호하는 장소였으며 국왕에게 여러 왕자가 있다면 한 사람은 승려로 만들 정도였다. 불교가 국가의 정신지주로 신봉되면서 나라가 위급할 때 구국불사로서 거대행사도 성행하였다.

[네이버 지식백과] 고려시대 불교 (문화콘텐츠닷컴 (문화원형백과 승려의 생활), 2005., 한국콘텐츠진흥원)

|