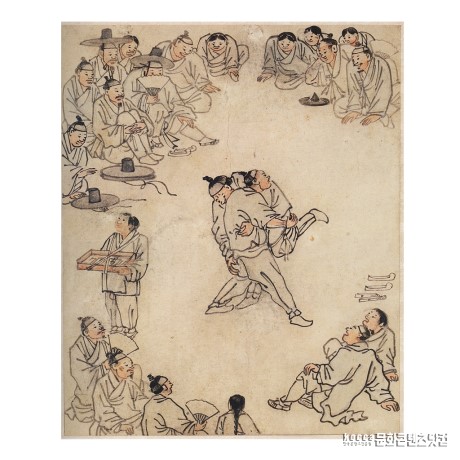

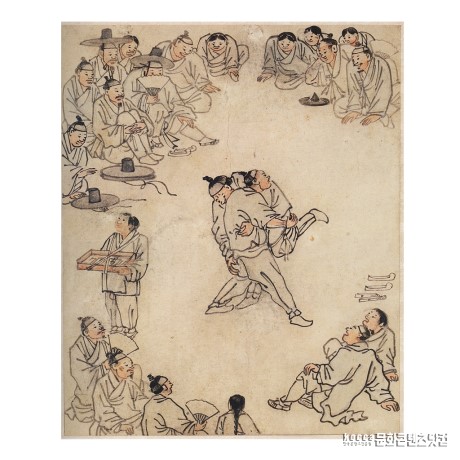

• 작품명 : 씨름

• 작가 : 김홍도

• 제작연대 : 18세기 후반

• 소장처 : 국립중앙박물관

• 재 료·크 기 : 종이에 옅은 채색, 27.0×22.7㎝

이 그림은 씨름하는 장면을 묘사한 그림이다. 화면 중앙에 그려진 씨름꾼들을 보면, 한쪽은 낭패의 빛이 역력한 표정이고, 다른 한쪽은 상대를 넘기기 위해 마지막으로 기를 바짝 모우고 있다. 이에 따른 구경꾼들의 반응도 흥미로운데, 화면 오른쪽 위에 있는 구경꾼들은 상체를 앞으로 굽히면서 승리의 순간을 열렬히 환호하고, 오른쪽 아래의 두 사람은 자신의 편이 넘어가는게 얼마나 안타까운지 입을 벌리고 놀라서 몸을 뒤로 제쳤다. 화면의 맨 아래에 등을 보이고 있는 어린이는 이러한 열띤 상황에도 아랑곳하지 않고 엿을 팔고 있는 엿장수를 쳐다보고 있다. 여기서 우리는 김홍도의 치밀함과 해학성을 엿볼 수 있다. 승리와 패배, 이에 따른 환호와 안타까움, 그리고 야단법석 가운데 무관심 등 각 인물에 대한 절묘한 상황설정과 탁월한 심리묘사가 이 그림의 매력이다.

김홍도의 풍속화를 보면 등장인물의 감정이 주변 상황과 유기적으로 연결되어 화면 속에 그대로 녹아 있다. <씨름>은 이러한 측면에서 매우 성공한 작품이다. 씨름• 상품명 : 씨름

• 상품종류 : 2D 일러스트

• 상품출처 : 김홍도의 씨름

• 신분 : 서민

• 해설 : 씨름판에서 상대방을 이기기 위해 있는 힘을 다 쏟고 있는 씨름선수 를 2D일러스트 한 것이다.옛날에, 인간은 맨손 또는 하잘것없는 연장 따위로 외적과 싸우기도 하고 짐승을 잡아 식생활을 해결 하기도 하였다. 그중 직접 짐승들과 몸싸움을 하며 낚아채어 넘어뜨리는 것은 씨름으로 발전하였는데, 씨름경기의 기술에는 크게 나누어 공격기술인 메치기 기술과 방어 기술, 그리고 공격기술에 대한 되치기 기술 등이 있다. 특히 공격 기술은 들 기술 ·다리 기술 ·손 기술로 나눌 수 있다. 그리고 허리 기술과 연속적 동작인 종합기술로 나누기도 한다. 조선왕조실록인 《세종실록(世宗實錄)》에는, 세종 원년인 1419년 6월 15일에 상왕과 왕은 저자도(楮子島)에 거둥하여 물 한가운데에 배를 띄우고 종친과 더불어 주안을 베풀고 강변에서 군사들이 씨름하는 광경을 보며 즐겼다는 기록이 있다. 그리고 송경지(松京志)의 실록에 의하면 5월 5일 단오절(端午節)에 명절놀이로서 관중들이 인산인해를 이룬 가운데 여아(女兒)들은 추천(韆)놀이를, 남자는 각저의 희, 즉 씨름경기를 하였다고 한다. 엿장수• 상품명 : 엿장수

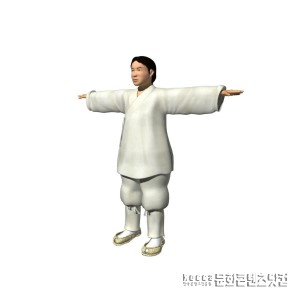

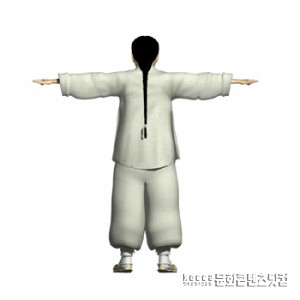

• 상품종류 : 3D 모델링

• 상품출처 : 김홍도의 씨름

• 신분 : 천민

• 해설 : 엿장수는 머리를 뒤에서 세 갈래로 땋아 댕기로 묶은 것으로 보아 총각임을 알 수 있다. 저고리는 엉덩이를 덮을 정도의 길이이고, 고름은 가는 편이다. 바지는 통이 넓으며, 바지를 입고서 허리에는 무명이나 삼베로 된 띠를 묶었다. 조선시대에 서민들은 활동성을 고려하여 바지 부리에 행전(바지 ·고의를 입을 때 정강이에 꿰어 무릎 아래에 매는 물건)을 차는데, 엿장수는 끈으로 바지 부리를 묶은 것으로 보아 천인임을 알 수 있다. 엿통• 상품명 : 엿통

• 상품종류 : 3D 모델링

• 상품출처 : 김홍도의 씨름

• 용도 : 엿을 담아 팔던 상자

• 해설 : 조선시대의 엿장수가 쓰던 엿 상자다.예전에 씨름판이나 광대들의 놀이가 있을때면 꼭 빠지지 않았던 사람이 있으니 이름 하여 엿장수 였다 구경온 아이들은 씨름 구경은 뒷전이고 엿장수만 졸졸 따라 다니기도 하였다 엿통은 기본적으로 사각형의 나무로 짜여져 있다 그리고 두개의 맬빵 끈을 엿판 아래로 부터 엑스자로 겹치게 매듭을 지어 양쪽 어깨에 매고 다닐수 있도록 만들어져 있다. 엿상자 안에 엿가위가 놓여져 있을 때도 있지만 엿가위는 주로 엿장수의 손에 호객용으로 들려있었다. 구경꾼• 상품명 : 구경꾼

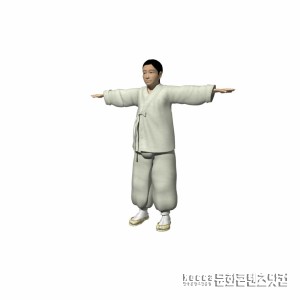

• 상품종류 : 3D 모델링

• 상품출처 : 김홍도의 씨름

• 신분 : 서민

• 해설 : 씨름을 구경하고 있는 사람의 모습이다. 앞쪽머리를 양쪽으로 땋아내려 뒤에서 합쳐 다시 땋은 머리로 총각임을 알 수 있고, 저고리는 엉덩이를 덮을 정도의 길이이고, 고름은 짧고 가는 편이다. 바지는 통이 넓으며, 바지를 입고서 허리에는 무명이나 삼베로 된 띠를 묶었다. 조선시대에 서민들은 보통 활동성을 고려하여 바지 부리에 행전(바지 ·고의를 입을 때 정강이에 꿰어 무릎 아래에 매는 물건)을 차는데, 구경꾼 총각도 행전을 찬 것으로 보아 서민임을 알 수 있다. 씨름하는 남자• 상품명 : 씨름하는 남자

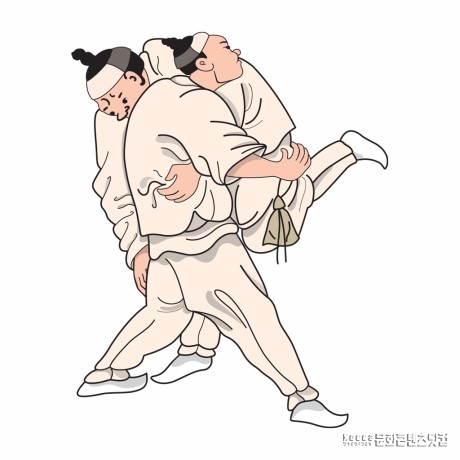

• 상품종류 : PATH 이미지

• 상품출처 : 김홍도의 씨름

• 신분 : 서민

• 해설 : 온힘을 다해 씨름을 하고 있는 두사람의 모습이다.고구려 때에는 씨름을 각저희(角抵戱)라 하였는데, 이것이 당시의 일반민 사이에 성행하였다는 것은, 그때 고구려 영토였던 오늘날 만주 지안현[輯安縣] 퉁거우[通溝]에 있는 각저총(角抵)의 벽화에서 알 수 있다.고려시대에도 성행하였으며 씨름은 순수 우리말이다. 농경사회의 제례행사의 여흥의 하나로서, 음력 5월 5일 단오절이 되면 남자들은 자기 마을과 이웃 마을 사람들과 힘을 자랑하는 내기로서 넓은 모래사장이나 잔디밭에 모여 씨름 경기를 하였다. 음력 7월 보름이 되면 백중(百中)이라 하여, 각 지방에서 힘이 센 장사들이 많이 모여 수백 명의 관중 앞에서 힘을 겨루는 씨름을 하여 천하장사를 가려내기도 하였다. 고무신• 상품명 : 고무신

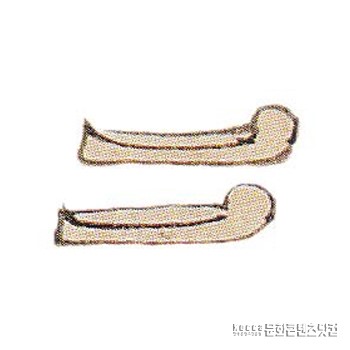

• 상품종류 : PATH 이미지

• 상품출처 : 김홍도의 씨름

• 용도 : 신는 신발

• 해설 : 조선시대 사대부 남녀가 신던 갖신이다. 조선시대 남자용으로 대표적인 것으로는 태사혜와 외코혜,발막혜,적석 등이 있었고, 여자용으로는 당혜,운혜(온혜),수혜(꽃수를 놓은 운혜-즉 꽃신),녹피혜,청석,기혜(기생의 신발) 등이 있었다. 신발의 색깔과 무늬에 따라 구별되는 엄격한 신분 의식, 권위 의식은 특히 신발의 울타리(운두)와 눈의 색채조화에서 드러난다. 궁궐 상궁이나 나인, 사대부가의 중년 부인들이 신었던 당혜에는 당초문을 수놓았고, 양가집 규수들이 신었던 운혜에는 운문으로 수를 놓거나 구름 무뉘가 있는 비단으로 띠를 돌렸다. 엿장수• 상품명 : 엿장수

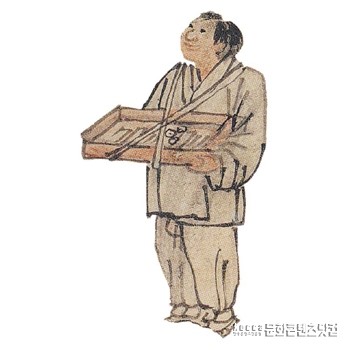

• 상품종류 : PATH 이미지

• 상품출처 : 김홍도의 씨름

• 신분 : 서민

• 해설 : 씨름판에서 구경꾼들에게 엿을파는 엿장수의 모습이다. 엿이라함은 고래로부터 우리민족이 남녀노소를 불문하고 즐겨 먹었다. 흰엿,생강엿,호박엿, 등 우리에게 익숙한 엿은 보리 싹의 맥아당을 원료로 만드는데 굳기전 액체상태의 엿을 조청이라고한다. 씨름구경하는 남자씨름 (문화콘텐츠닷컴 (문화원형백과 풍속화), 2002., 한국콘텐츠진흥원) |