|

과거와 현재를 잇는 놀이 ‘칠교’

이상호

정사각형을 직선으로 7등분해 큰 삼각형 2개, 작은 삼각형 2개, 중간 삼각형 1개, 정사각형 1개, 평행사변형 1개, 모두 7개 도형을 얻는다. 일곱 개 도형을 모두 써서 여러 가지 모양을 만드는 놀이가 ‘칠교’이다. 중국에서 시작해 전 세계로 퍼져 나갔다.

초등학생 가운데 이 놀이를 모르는 아이는 거의 없다. 수학 도형 단원에 빠짐없이 나오기 때문이다. 그런데 이 놀이가 재미있다고 하는 아이는 거의 없다. 그냥 도형 공부의 방편으로 알고 있다. 나도 이 놀이를 처음 만났을 때 그랬다. 이게 무슨 놀이냐고? 그런데 그 재미를 안 뒤 해가 바뀌어 새로운 담임으로 아이를 만날 때마다 몇 학년을 맡든 언제나 칠교를 가르친다. 그렇게 나와 함께 칠교를 했던 아이들은 ‘칠교는 재미있는 놀이’라고 얘기한다.

바둑이나 당구, 볼링, 탁구에 푹 빠진 사람을 보고 “그게 뭐가 재미있어?” 하면 상대는 “당신도 해 봐. 해 보지 않고서는 그 재미를 몰라.” 하고 답한다. 놀이든 운동이든 다음 세대로 이어지는 건 고유한 재미나 가치가 있기 때문이다 그래서 섣부른 경험이나 선입견으로 ‘재미없다’, ‘거기에 빠지는 사람을 이해할 수 없다’ 하는 판단은 바람직하지 않다. 물론 도박과 같이 결과가 과정을 삼켜 버리는 경우는 예외지만 말이다.

칠교가 나한테 각별한 놀이가 된 건 20년 전으로 거슬러 올라간다. 그때에도 교과서에 칠교가 나왔다. 그래서 교구로 칠교를 샀는데, 거기에 칠교 문제가 몇 개 나와 있었다. 세 번째 문제가 잘 풀리지 않아 끙끙대는데 뒷면에 답이 있었다. 답을 보고 나니 문제가 조금 어렵다 싶으면 나도 모르게 답에 의지해 한 시간도 지나지 않아 문제 20가지를 다 풀었다. 다 해냈다는 생각에 만족하다가 ‘답이 없었다면 다 풀었을까’ 하는 생각이 들었다. 그래서 답이 없는 칠교 그림을 찾다가 《7인의 마법사》(주스트 엘퍼스, 문선사, 1988)라는 책을 보게 되었다. 1,600 가지의 문제가 있는데 뒤에 답이 있었다. 답을 떼어 버리고 문제를 풀기 시작했다. 생각보다 쉽지 않았다. 쉽게 풀리는 것도 있지만 그렇지 않은 것이 더 많았다. 처음에는 퇴근하고 집에서 하다가 나중에는 학교까지 가져가 매달렸다. 일주일 정도 지나니 문제를 눈여겨 들여다보면 일곱 개 조각이 어디에 놓였는지 보이기 시작했고 거의 맞출 수 있게 되었다.

그 뒤로 일곱 조각을 놓아 보지 않아도 답을 찾아내게 되었는데 나도 모르는 사이 이상한 능력이 생겼다는 걸 느꼈다. 눈에 보이는 모든 것들을 칠교로 해석할 수 있게 되었다. 창문을 보면 정사각형 1개와 1/3 정도라고 어림잡을 수 있었고, 칠판은 3개 하고 조금 남는다는 식이다. 그래서 어림잡은 크기가 맞는지 액자로 해 보았는데 너무 정확해서 나 스스로 놀랐다. 사물이 평면이라면 크기를 가늠할 수 있는 잣대가 생긴 것이다. 지금도 내가 가진 능력으로 작동한다.

이렇게 되고 《7인의 마법사》를 다시 보았더니 영어 알파벳 대·소문자, 아라비아 숫자가 칠교로 만들어져 정리되어 있었다. 그래서 한글 자음과 모음을 만들겠다는 생각을 하게 되었다.‘ㄱ’을 처음 시도했을 때 일곱 개 조각을 늘어놓았더니 외형은 갖췄는데 한쪽은 뚱뚱하고 다른 쪽은 너무 홀쭉하고 길어 맘에 들지 않았다. 그래서 아래쪽 마름모를 위로 옮기고 위쪽의 큰 삼각형을 꺾이는 곳에 놓았는데 하나 남는 큰 삼각형이 갈 데가 없어 한참을 들고 있으면서 가장 좋은 자리를 찾기 위해 노력했다. 글자는 굵기가 비슷하고 가로와 세로 길이가 비슷해 누가 봐도 ‘ㄱ’이라고 알아보아야 한다. 어렵게 바라는 모양을 만들었는데 뒤로 갈수록 벽이었다. ‘ㄹ’, ‘ㅂ’은 일곱 개로 도저히 만들 수 없을 거라는 생각이 들 정도였다. 머릿속에 일곱 개 도형이 가득찼지만 무지개를 쫓는 소년처럼 잡힐 듯 잡히지 않아 애를 태웠다. 그러다가 어느 날, 저녁 먹고 시작해서 드디어 ‘ㄹ’을 만들었는데 나와 보니 먼동이 트고 있었다. 방에 들어가서 다시 보니 너무 완벽했다. 넋 놓고 내가 만들어 놓은 ‘ㄹ’을 보다가 세인트 헬레나 섬에서 칠교로 여생을 보냈다는 나폴레옹, 골방에 숨어서 칠교를 창작했다는 헤밍웨이, 자기가 만든 기하학의 원리는 칠교에서 영감을 얻었다고 한 유클리트, 상아로 칠교를 만든 추리 소설의 대가가 엘런포우 같은 유명 인사들이 떠올랐다. 정약용은 《경세유표》에서 정확한 땅의 크기를 재야 세금을 제대로 매길 수 있다고 했다. 땅 모양을 모눈종이에 그리고 모눈이 몇 개인지 세서 크기를 가늠하라는 것이다. 땅의 경계가 곡선일 땐 모눈의 사선을 잘라 이리저리 갖다 붙여 모눈으로 완성해 전체 수를 세는 방법이다. 이런 과정을 제대로 하려면 도형에 대한 이해와 직관이 필요하다. 이를 기르는 과정이 칠교였던 것이다. 장서각에 남아 있는 조선시대 책 《칠교해》에는 다양한 칠교 도형이 소개되어 있다.

노력을 거듭한 끝에 자음과 모음을 완성하고 칠교는 내 평생의 놀이로 자리 잡았다. 이 좋은 것을 아이들에게 나눠 주고 싶었다. 날마다 아침 자습 시간에 앞선 사람들이 만들어 놓은 동물, 집, 사물, 사람 칠교 도형을 복사해서 나눠 주고 하나씩 하게 했다.

“재미없어요. 이거 언제까지 해야 해요? 우리 반은 머리 아프게 왜 맨날 칠교만 해요.”

볼멘 소리는 내가 다 먹어 버렸다. 그런데 한 달 가량 지나자 조금씩 속도가 붙고 나중에는 일곱 조각을 이리저리 맞추어 보기 전에 제시한 모양을 자세히 들여다보고 맞추는 단계까지 발전했다. 그러면서 한 명, 두 명 재미를 느끼는 아이가 생기기 시작했다. 두 달이 지나자 어떤 문제를 내도 게 눈 감추듯 뚝딱 해치웠다. 드디어 기다리던 때가 왔다. 제시한 문제를 보고 만드는 것이 아니라 머릿속에 있는 형태를 꺼낼 수 있는 때가 된 것이다.

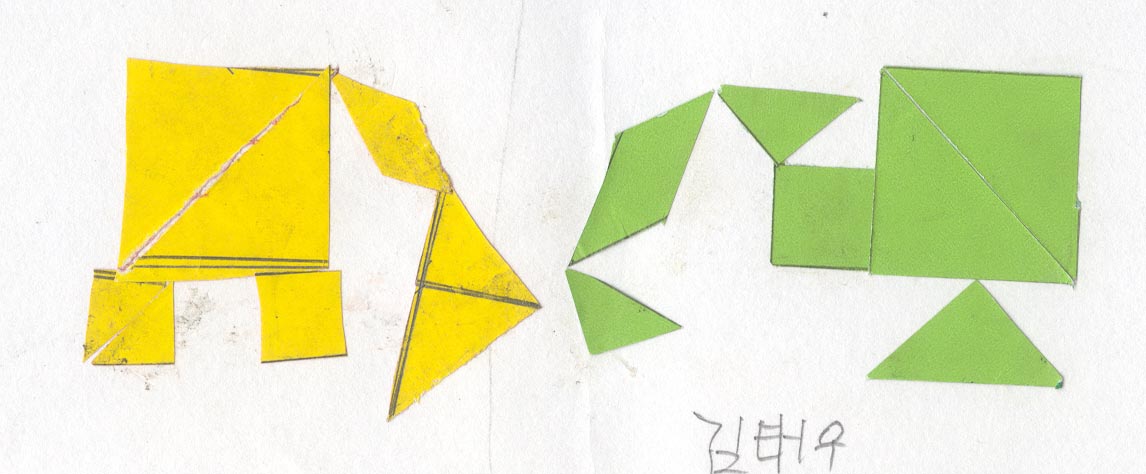

탈 것, 물 속 나라, 곤충, 동물, 사물 같은 주제를 준다. 만약 ‘탈 것’이라면 자동차, 기차, 자전거, 로켓, 비행기 모두 만들어 볼 수 있다. 힘들게 만든 것은 반 아이들과 공유하는 게 중요하다. ‘로켓’을 만들었다면 칠교가 흩어 사라지게 하지 말고 기록해야 한다. 색종이를 접어 칠교 조각을 잘라서 로켓 모양을 풀로 붙여 놓는 것이다. 종합장이나 빈 종이에 붙여서 차곡차곡 쌓아 다른 사람들에게 그 모양이 객관성이 있는지 검증을 받는다.

혼자보다 여럿이 하면 큰 힘이 된다. 함께하는 사람 모두가 칠교를 해 봤다면 작품을 보고 평가해 줄 수 있다. 확인해 줄 수 있을 뿐 아니라 좀 더 창의적인 모양을 만들 수 있도록 도움을 줄 수도 있다. 시간이 지나면서 ‘나만의 칠교 책’이 완성 되어 간다. 아이들은 내가 기다렸던 “어 재미있네! 하는 반응을 보인다. 주제를 잘 표현한 작품을 뽑아 우리 반 칠교 책에 모아 놓는다. 그러다 모든 아이들이 인정한 작품이 나왔다. 보자마자 머리가 쭈뼛해졌다. 세상에 하나밖에 없는 멋진 작품이었는데 이 글을 쓰는 순간에도 그때의 느낌이 생생하다. 주제는 ‘탈 것’이었고 작품명은 ‘포크레인’이다.

보는 사람의 느낌이 이 정도인데 이것을 만들고 붙인 아이는 어떠했을까? 이 작품을 보고 내가 어렵게 ‘ㄹ’을 만들 때가 떠오르면서 내게서 아이에게로 칠교가 전해진 것 같은 느낌이 들었다. 부처의 설법에 미소지은 가섭처럼 내가 ‘ㄹ’을 들었다면 그 아이는 ‘포크레인’으로 답한 것이 아닐까?

*이 글은 2016년 8월에 월간 개똥이네 집(보리 출판사)에 실었던 글입니다.

우리반 아이들에게 칠교를 하도록 하는 이유에 대해 도움이 될 것 같아 게재합니다.

|